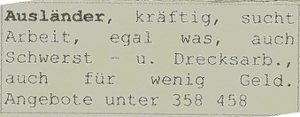

Parallele Arbeitswelt in Deutschland: „Die Ausbeutung von Arbeitsmigranten hat in Deutschland lange Tradition“

Dossier

Journalist Sascha Lübbe ist eingetaucht in eine parallele Arbeitswelt in Deutschland. Seine Recherchen und Beobachtungen hat er festgehalten in seinem neuen Buch „Ganz unten im System“. Im Interview von Ekrem Şenol in MiGAZIN am 17. Juni 2024

Journalist Sascha Lübbe ist eingetaucht in eine parallele Arbeitswelt in Deutschland. Seine Recherchen und Beobachtungen hat er festgehalten in seinem neuen Buch „Ganz unten im System“. Im Interview von Ekrem Şenol in MiGAZIN am 17. Juni 2024 ![]() schildert Sascha Lübbe die halblegale Schattenwelt der Ausbeutung ausländische Arbeiter: „… Asylbewerber:innen sind in den Medien als Thema omnipräsent. Osteuropäische Arbeitsmigrant:innen hingegen tauchen nur sporadisch auf, etwa im Zuge der Corona-Pandemie. Sonst sind sie unsichtbar. Dabei sprechen wir von einer großen Gruppe von Menschen (Aktuell arbeiten 2,6 Millionen sozialversicherungspflichtig beschäftigte EU-Ausländer:innen in Deutschland), die extrem wichtig für die deutsche Wirtschaft sind. Diese Menschen übernehmen Jobs, für die sich in Deutschland kaum noch Jemand findet. Ohne sie würden viele Branchen vermutlich kollabieren…“ Siehe mehr daraus und dazu:

schildert Sascha Lübbe die halblegale Schattenwelt der Ausbeutung ausländische Arbeiter: „… Asylbewerber:innen sind in den Medien als Thema omnipräsent. Osteuropäische Arbeitsmigrant:innen hingegen tauchen nur sporadisch auf, etwa im Zuge der Corona-Pandemie. Sonst sind sie unsichtbar. Dabei sprechen wir von einer großen Gruppe von Menschen (Aktuell arbeiten 2,6 Millionen sozialversicherungspflichtig beschäftigte EU-Ausländer:innen in Deutschland), die extrem wichtig für die deutsche Wirtschaft sind. Diese Menschen übernehmen Jobs, für die sich in Deutschland kaum noch Jemand findet. Ohne sie würden viele Branchen vermutlich kollabieren…“ Siehe mehr daraus und dazu:

- Wer in Deutschland Reichtum schafft: Der Autor Sascha Lübbe über Ausbeutung und Perspektivlosigkeit im System deutscher Arbeitsmigration

„[Sie haben im vergangenen Jahr das Buch »Ganz unten im System. Wie uns Arbeitsmigrant*innen den Wohlstand sichern« veröffentlicht. Ist die Bedeutung der ausländischen Arbeitskräfte für die deutsche Ökonomie wirklich so zentral?

Ja, ist sie tatsächlich. In meinem Buch habe ich drei Branchen mit einem besonders hohen Migrant*innenanteil näher untersucht: den Bau, die Fleischindustrie und das Transportwesen. In allen drei Branchen zeigt sich ein ähnliches System: Große Firmen, sogenannte Generalunternehmen, lagern die Arbeiten an kleinere Firmen, sogenannte Subunternehmen, aus. In einigen Branchen, etwa auf dem Bau, ist dieses System historisch gewachsen. (…) Im Laufe der Zeit wurde das System jedoch zunehmend dazu genutzt, Kosten zu sparen. Das führte dazu, dass Generalunternehmen ihre Verantwortung weitgehend auf Subunternehmen abwälzen. Denn bei denen sind ja die Arbeiter*innen beschäftigt – kommt es zu saisonalen Schwankungen und Auftragsrückgängen, tragen sie das unternehmerische Risiko. Dieses Verfahren der Auslagerung, des »Subcontractings«, hat sich über Jahre entwickelt und ist mittlerweile tief in vielen Branchen der deutschen Wirtschaft verankert. Viele der Menschen, die diese Arbeiten im Niedriglohnsektor übernehmen, kommen aus dem Osten Europas. (…)

In der Bau- und Transportbranche sind vor allem männliche Arbeiter beschäftigt, aber in der Fleischbranche auch Frauen – allerdings ist schwer einzuschätzen, wie viele das tatsächlich sind. In anderen Niedriglohnbereichen ist das Geschlechterverhältnis entweder weitgehend ausgewogen, wie etwa in der Ernte, oder es arbeiten fast ausschließlich Frauen, wie im Bereich der 24-Stunden-Hausbetreuung älterer Menschen. (…)

In vielen Branchen besteht eine überdurchschnittlich hohe Fluktuation, besonders in der Fleischindustrie, wo viele Arbeiter*innen im Einstiegsbereich schon vor Ablauf des ersten Jahres das Unternehmen oder gleich die ganze Branche wechseln. Auf dem Bau gibt es diese Fluktuation auch. Ein rumänischer Bauarbeiter, den ich porträtiert habe, hat in den rund zehn Jahren, die er in Deutschland lebt, über zwanzig Mal die Firma gewechselt. Es gibt also Bewegung, aber selten nach oben. Der tatsächliche Ausstieg aus dem Niedriglohnsektor gelingt nur sehr wenigen. (…)

Es gibt durchaus selbstorganisierte Gruppen und Migrant*innen, die sich gewerkschaftlich organisieren. Auf die Mehrheit der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, trifft das allerdings nicht zu. Die sind nicht gewerkschaftlich aktiv, sondern versuchen, sich irgendwie durchzuschlagen. Viele nehmen die Arbeitsverhältnisse in Kauf, weil sie trotz allem hier in Deutschland mehr verdienen als in ihrer Heimat. Zudem gibt es viele Arbeiter*innen, vor allem in der Landwirtschaft, die nur für eine begrenzte Zeit in Deutschland arbeiten wollen, um etwas Geld zu verdienen und dann in ihre Heimat zurückzukehren. Dieses Pendeln macht es sehr viel schwieriger, die Menschen zu mobilisieren und sie für gewerkschaftliche Aktivitäten zu gewinnen. (…) Es existieren aber auch – und es ist wichtig, das zu erwähnen – Fälle von Selbstorganisation: beispielsweise Facebook-Gruppen, in denen Arbeiter*innen sich über die Arbeitsbedingungen austauschen und vor schlechten Arbeitgebern warnen. Ein besonders prominentes Beispiel sind die »Sieben Sterne Kranfahrer«, ein Zusammenschluss rumänischer Kranfahrer, die als kleine Facebook-Gruppe gestartet und mittlerweile enorm gewachsen ist. Diese Gruppe kooperiert inzwischen mit Gewerkschaften wie der IG BAU, veranstaltet gemeinsame Events und geht damit wirklich Schritte in Richtung einer breiteren Organisation von Arbeitskämpfen…“ Interview von Tanja Röckemann vom 10.01.2025 in ND online

- [Buch: „Ganz unten im System“] Niedriglohnsektor: Der hässliche Rand des Wohlstands

„Vollgekotzte Waschbecken in Wohnheimen und Arbeiter, die sich selbst die Zähne ziehen: Der Journalist Sascha Lübbe hat ein aufrüttelndes Buch über Migranten im Niedriglohnsektor geschrieben. (…) „Die Unsichtbaren“, so nennt Lübbe die 1,1 Millionen Menschen aus dem Ausland, aus Polen, Rumänien, Bulgarien, aus der Ukraine, dem Irak und Usbekistan, die etwa ein Drittel des Niedriglohnsektors ausmachen. Sie verrichten die Arbeiten, die in Deutschland sonst niemand machen will. Sie zerlegen Schweinehälften am Fließband, schleppen Zementsäcke auf dem Bau, liefern Essen aus, verbringen ihr Leben als Lkw-Fahrer auf der Autobahn.

Man sieht die Leute, aber erfährt nichts über sie

Mit seinem Begriff der „Unsichtbaren“ trifft Lübbe einen Punkt: Die ausländischen Arbeiter mögen zwar an sich gut zu sehen sein: Man begegnet ihnen im Büro, wenn die Reinigungskolonne putzt, oder an der Haustür, wenn man Pakete in Empfang nimmt. Aber diese Begegnungen haben immer etwas Flüchtiges; welche Menschen das sind, wie sie leben und welche Geschichte sie haben: Davon erfährt man nichts. Das lässt sich durchaus als Missstand auffassen, allein schon, weil die ausländischen Arbeiter angesichts des leer gefegten Arbeitsmarkts immer wichtiger werden. „Es ist, als würden sie in einer Parallelwelt leben“, schreibt Lübbe, und an anderer Stelle: „Dabei geht ohne sie fast nichts mehr in diesem Land.“ Das mag etwas zugespitzt sein, falsch ist es nicht. (…)

Einiges läuft gewaltig schief

Die große Stärke von „Ganz unten im System“ ist, dass der Autor dem Leser die Parallelwelt der Unsichtbaren erschließt – die Welt also, die der Soziologe Gerhard Bosch den „hässlichen Rand“ des deutschen Wohlstands nennt. Lübbe geht dorthin, wo es anstrengend ist und manchmal stinkt. Er folgt den Arbeitern in Wohnheime, in denen mal wieder das Waschbecken vollgekotzt ist; er trifft sie in beengten Wohnungen mit Wasserflecken an den Wänden und auf Rastplätzen, auf denen Lkw-Fahrer in ihren Führerhäuschen das Wochenende verbringen, weil der Chef das Hotel nicht zahlen will. (…)

So setzt Lübbe Satz für Satz ein Bild zusammen, das zeigt, wo die Ursachen für die prekären Zustände liegen. Da wären zum Beispiel die langen Subunternehmerketten am Bau: Ein Auftrag wird von Firma zu Firma weitergereicht, jede behält als Provision einen Teil der Bezahlung ein – und am Ende ist für den Betrieb, der den Auftrag tatsächlich ausführt, zu wenig Geld da, um die Beschäftigten fair zu entlohnen. Da wären die Kontrollen der Arbeitsbedingungen, die zu selten stattfinden, und Regeln, die leicht umgangen werden können. Und da wären die großen Abhängigkeiten der Beschäftigten: Oft hängt ihre Wohnung oder ihr Aufenthaltstitel an ihrem Job. Wenn sie aufbegehren, riskieren sie ihre Entlassung – und damit, obdachlos zu werden oder Deutschland verlassen zu müssen. Das erklärt auch, warum die Gewerkschaften hierzulande kaum an die ausländischen Arbeiter herankommen…“ Rezension von Benedikt Peters vom 7. Juli 2024 in der Süddeutschen Zeitung online

- Arbeitswelt: Ausbeutung ist nicht passé

„Wie viele Fälle von strafrechtlich relevanter Arbeitsausbeutung es in Deutschland gibt, ist unklar. Bekannt ist jedoch, wie die Erpressungsmechanismen funktionieren.

Es gibt sie, heute, mitten in Deutschland: ausbeuterische Arbeitsverhältnisse, die zum Teil den Charakter moderner Sklaverei haben. Zwar wurde der Paragraf 233 im Strafgesetzbuch, der Freiheits- oder Geldstrafen für die Ausbeutung der Arbeitskraft von Personen in Zwangslagen vorsieht, erst 2016 verschärft. Doch in der Praxis gibt es ein „klares Kontrollversagen“, so René Böhme von der Universität Bremen, der das Phänomen mit Förderung der Hans-Böckler-Stiftung und der Arbeitnehmerkammer Bremen untersucht hat. Der Forscher hat Studien ausgewertet, Betroffene sowie Expertinnen und Experten interviewt und über 200 Beratungsstellen in Deutschland online befragt. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der Reinigungsbranche, in der es neben Gastronomie, Hotelgewerbe, Logistik, Lagerei und Bauwirtschaft besonders viele problematische Arbeitsverhältnisse gibt. Aus den Erhebungen ergibt sich ein facettenreiches Bild, das typische Konstellationen zeigt. Allerdings: Wie viele Fälle von Arbeitsausbeutung es in Deutschland insgesamt gibt, ist schwer zu sagen. Eine Hochrechnung des Forschers kommt auf 100 000 bis 200 000 Fälle pro Jahr. In die Kriminalstatistik schaffen es jährlich aber nur 10 bis 30 Fälle. Das hat viele Gründe. Vor allem fehlen Betroffenen oft die Sprachkenntnisse, der soziale Rückhalt, die finanziellen Mittel und die Zeit, um sich gegen unzulässige Arbeitsbedingungen zu wehren. Beispielsweise trauen sich viele Ausgebeutete nicht, sich zu beschweren, weil die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber gleichzeitig die Vermieterin oder der Vermieter ist…“ Böckler Impuls Ausgabe 11/2024 zu René Böhme: Arbeitsausbeutung im Reinigungsgewebe

zu René Böhme: Arbeitsausbeutung im Reinigungsgewebe

, Working Paper der HBS-Forschungsförderung Nr. 333, Mai 2024

, Working Paper der HBS-Forschungsförderung Nr. 333, Mai 2024 - „Die Ausbeutung von Arbeitsmigranten hat in Deutschland lange Tradition“

Sascha Lübbe weiter im Interview von Ekrem Şenol in MiGAZIN am 17. Juni 2024 : „… In allen Branchen, die ich untersucht habe, gibt es das Problem: auf dem Bau, in der Fleischwirtschaft, im Transportwesen, der häuslichen Betreuung. In anderen Branchen mit hohem Migrant:innenanteil wie Landwirtschaft, Reinigung, Logistik, sieht es nicht besser aus. Ausmaß und Formen der Ausbeutung variieren von Branche zu Branche, es gibt aber Muster, die sich wiederholen: Viele Migrant:innen müssen deutlich länger arbeiten als gesetzlich erlaubt, sie erhalten oftmals kein Urlaubsgeld, kein Geld im Krankheitsfall, oftmals nicht den vollen Lohn. Viele erzählen von enormem Druck, den Vorgesetzte auf sie ausüben würden, bis hin zur Androhung von physischer Gewalt. (…) Es gibt Zahlen zu Ermittlungsverfahren im Bereich Arbeitsausbeutung, aber sie sind viel zu gering. Viel spielt sich in einer halblegalen Schattenwelt ab, die Menschen haben Angst, Vergehen zu melden. Schätzungen gibt es zum Thema Schwarzarbeit, in diesem Kontext ein großes Problem. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung schätzt, dass bis zu 40 Prozent der Arbeitsleistung auf dem Bau schwarz erbracht wird. Es gibt Zollbeamte, die gehen davon aus, dass jede Baustelle in Deutschland von Organisierter Kriminalität betroffen ist. Man muss das wiederholen, weil es so unglaublich ist: Jede Baustelle. Inzwischen warnt der Zoll auch in der Paketbranche vor Ansätzen von Organisierter Kriminalität. (…) Bei allen Beispielen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, waren die Arbeitsbedingungen schwierig bis kriminell. Aber ich habe Gewerkschaften und Beratungsstellen gezielt nach positiven Beispielen gefragt. Im Bereich der häuslichen Betreuung etwa, in der die ständige Bereitschaft der Beschäftigten ein Riesenproblem ist, gibt es Anbieter, die darauf achten, dass die Arbeitslast verteilt wird, Betreuungskräfte nicht allein verantwortlich sind. In der Baubranche sind erste Unternehmen dazu übergegangen, ausländische Arbeiter:innen fest bei sich anzustellen, statt über Subunternehmen. Aber das ist noch die Ausnahme, es ist kein Massenphänomen…“

: „… In allen Branchen, die ich untersucht habe, gibt es das Problem: auf dem Bau, in der Fleischwirtschaft, im Transportwesen, der häuslichen Betreuung. In anderen Branchen mit hohem Migrant:innenanteil wie Landwirtschaft, Reinigung, Logistik, sieht es nicht besser aus. Ausmaß und Formen der Ausbeutung variieren von Branche zu Branche, es gibt aber Muster, die sich wiederholen: Viele Migrant:innen müssen deutlich länger arbeiten als gesetzlich erlaubt, sie erhalten oftmals kein Urlaubsgeld, kein Geld im Krankheitsfall, oftmals nicht den vollen Lohn. Viele erzählen von enormem Druck, den Vorgesetzte auf sie ausüben würden, bis hin zur Androhung von physischer Gewalt. (…) Es gibt Zahlen zu Ermittlungsverfahren im Bereich Arbeitsausbeutung, aber sie sind viel zu gering. Viel spielt sich in einer halblegalen Schattenwelt ab, die Menschen haben Angst, Vergehen zu melden. Schätzungen gibt es zum Thema Schwarzarbeit, in diesem Kontext ein großes Problem. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung schätzt, dass bis zu 40 Prozent der Arbeitsleistung auf dem Bau schwarz erbracht wird. Es gibt Zollbeamte, die gehen davon aus, dass jede Baustelle in Deutschland von Organisierter Kriminalität betroffen ist. Man muss das wiederholen, weil es so unglaublich ist: Jede Baustelle. Inzwischen warnt der Zoll auch in der Paketbranche vor Ansätzen von Organisierter Kriminalität. (…) Bei allen Beispielen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, waren die Arbeitsbedingungen schwierig bis kriminell. Aber ich habe Gewerkschaften und Beratungsstellen gezielt nach positiven Beispielen gefragt. Im Bereich der häuslichen Betreuung etwa, in der die ständige Bereitschaft der Beschäftigten ein Riesenproblem ist, gibt es Anbieter, die darauf achten, dass die Arbeitslast verteilt wird, Betreuungskräfte nicht allein verantwortlich sind. In der Baubranche sind erste Unternehmen dazu übergegangen, ausländische Arbeiter:innen fest bei sich anzustellen, statt über Subunternehmen. Aber das ist noch die Ausnahme, es ist kein Massenphänomen…“

- „Ganz unten im System“ von Sascha Lübbe erschienen am 14. Mai 2024 im S. Hirzel Verlag, 208 Seiten, 22,00 Euro